Florida Boy

Frankfurter Jungs

Es ist still um mich herum. So still, dass mein Magen sich nicht traut, ein Knurren von sich zu geben, obwohl der Hunger unüberhörbar in mir schreit – wahrscheinlich aus Höflichkeit der Stille gegenüber.

Irgendwann wird sie laut, diese Stille, so laut, dass es in meinen Ohren dröhnt. Niemand ist hier, nichts macht Geräusche, nichts piept, nichts brummt, nichts beschwert sich, nichts summt. Es ist einfach still und eigentlich bin ich froh, dass es so ist, ist es doch das, was ich mir gewünscht habe, all die letzten Tage. Aber ich habe scheinbar einfach vergessen, wie anstrengend die Stille ist, wenn man den Lärm gewohnt war.

Es ist gesund, mache ich mir bewusst, es ist gut für den Körper, wenn es auch die Seele quält. Die Ohren erholen sich, wenn sie fertig gedröhnt haben. Der Kopf wird sich schon anpassen und leise werden, irgendwann. Aber die Zeit dehnt sich wie ein längst geschmackloser Kaugummi, den man aus irgendeinem Grund trotzdem weiterkaut, bis er beginnt sich aufzulösen.

Die Tasse vor mir ist weiß und leer und obwohl keine Augen darauf sind, starrt sie mich an, als würde sie mir wortlos mitteilen, dass ich auf mich alleine gestellt bin. Ich wusste gar nicht, das augenlose Dinge starren können, aber diese Tasse tut es, eindeutig. Was würde sie mir an den Kopf werfen, wenn sie tatsächlich reden könnte? Sich selbst vielleicht? Oder würde sie mich darauf hinweisen, dass meine Augenringe mir schon unter meinem Arsch hängen? Vielleicht würde sie auch den Pickel kommentieren, der sich mein Gesicht als neuen Wohnort ausgesucht hat, seitdem ich aufgehört habe, auf meine Ernährung zu achten. Eins ist klar, Nettigkeiten sind nicht ihr Ding, so wie sie da steht: elegant, in weiß gekleidet, edle Kurven. Plötzlich fallen mir die Kaffeeflecken auf: eine Tasse mit Kaffee-Patina – sympathisch irgendwie. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns so ähnlich sind. Von außen halbwegs ordentlich, innen eine kleine Katastrophe. In mir ist nun so lange schon nicht aufgeräumt worden, ich will nicht wissen, wie hässlich es dort aussieht. Die Türe dorthin bleibt schön geschlossen. Die Tür hier vor mir steht kerzengrade im Raum, in knalligem Gelb, blauer Griff. So selbstbewusst, so kerzengerade. Bestimmt der Typ, der dir auf die Schulter packt und sagt „Alles wird schon gut am Ende, aber erst einmal musst du da durch. Ich mach’s nicht für dich und auch niemand sonst.“ Sie wäre auch der Freund, der in jeder Bar nicht nur direkt den besten Platz, sondern zehn neue Bekannte findet, einfach so, weil er eben er ist. Ich bin sicher, sie wäre ein toller Freund. Tiefe, ruhige Stimme, trockener Humor, sicher, stark. Ich umarme keine Bäume und auch keine Türen, aber diese Tür sieht so aus, als könnte man sie super umarmen. Man würde sich sicher geborgener und gehaltener fühlen, als bei einigen Genossen im eigenen Umfeld. Traurig.

Traurig ist hier alles. Mein Rucksack? Sieht aus, als hätte er drei Nächte durchgefeiert und danach beschlossen, ein Dasein als trauernde Fledermaus zu führen. Erledigt, aber loyal. Halb offen, aber nicht die Kraft, etwas zu offenbaren. Innen sowieso leer. Hätte er eine Stimme, wäre sie dünn und niedergeschlagen oder dunkel, tief und monoton.

Plötzlich freue ich mich doch über die Stille. Irgendwie ist sie doch gar nicht so schlecht – zumindest besser als ein Gespräch mit dem deprimierten Rucksack. Und wer weiß, vielleicht brauche ich diese Ruhe ja doch.

Vanessa Verzay

Mein Rauch ist besser

Reportage von der Inter Tabak lesen auf textor.online

Glücksache Logik

Eine Gesprächsrunde von Freundinnen war neulich bei einer Witwe eingeladen, deren Trauerfall zwei Jahre zurückliegt. Wovon die Gastgeberin erzählte, war nicht mehr ihr Mann und der Verlust desselben; davon hatte sie im ersten Jahr ihrer Witwenschaft so ausführlich gesprochen, dass es vorerst gut war damit, soll heißen: Neues ließ sich da nicht mehr sagen. Stattdessen erzählte sie den Freundinnen von dem gemeinsamen Bankkonto, das ihr Mann und sie unterhalten hätten, noch bis vor zwei Wochen. Es sei ihr zwei Jahre lang nicht gelungen das Konto aufzulösen und die längste Zeit sei ihr auf dem Konto überhaupt nichts gelungen, keine einzige Transaktion.

Gebannt hörten die Freundinnen der Witwe zu. Das Konto schien eine Verbindung zwischen den Eheleuten gestiftet zu haben, die fester hielt als das Leben. Mehr lesen

balkannachklang

Ewart Reder

Badende

In der Fremde

Wenn ich in meinem Belgrader Kiez einen Laden betrete, erwidern die allermeisten Angestellten meinen Gruß. Es sei denn (Klassiker meiner Jugendzeit), ich wünsche der Bäckerin um vierzehn Uhr einen „guten Morgen“. Sonst, bei korrektem Gebrauch der drei tageszeitlichen Spezialbegrüßungen, habe ich eine fast hundertprozentige Antwortquote. Das ändert sich, wenn ich das Geschäft verlasse. Kaum eine Verkäuferin von zehn presst sich ein noch hörbares „Auf Wiedersehen“ ab, nachdem ich dasselbe laut und deutlich gewünscht habe. Die anderen neunzig Prozent sagen kein einziges Wort, wenn ich gehe. Woran liegt das? frage ich mich als Mensch, der zeitlebens wissen will, warum Dinge geschehen oder nicht geschehen. Mehr lesen

Bluz’n Pivo

Mittwoch, 2. Otober 2024, 15 – 16 Uhr

WortWellen – Anhören bei music-society.de

„Bluz’n Pivo“ alias „Blues’n Beer“ heißt eine Livemusik-Kneipe auf der Cetinjska ulica in Belgrad. Aus dieser Kneipe, genauer von einem Blues-Rock-Konzert des Bassisten Nikola Marković und seiner Band stammt die Musik der Sendung. Den musikalischen Nachschlag gibts von der Nachbarstraße, der berühmten Skadarska, die ich mit meinem Aufnahmegerät für euch runtergeschlendert bin vom Festungsberg bis zum Marktplatz, an einem Samstagabend, als in jedem der unzähligen Straßenrestaurants Live-Musik im Original Balkanstyle ertönte. Zwischendurch erzähle ich euch Geschichten von traurig bis lustig aus dem Belgrad, das ich diesen Sommer ausführlich erlebt habe. Herzliche Einladung eures WortWellenschlägers Ewart Reder.

Der Frustrator

Die Belgrader Straße, in der ich wohne, hat viele dominante Bewohner. Man fragt sich, wen all die Alphawesen überhaupt dominieren wollen. Es müssten Wesen ohne eigene Dominanz sein und die sind in der Straße selten. Autofahrer preschen dieselbe runter, als wären Fußgänger Straßendreck. Fußgänger kratzen sich in der Straßenmitte so konzentriert am Hodensack, dass sie dafür stehenbleiben. Autos haben keine Hoden, müssen nicht ernst genommen werden. Wollte die Straße einen Diktator wählen, gäbe es nur Kandidaten und keine Wähler. Mehr lesen

Ada Ciganlija

Savefahrt

Belgrader Balkon

Schreibmaschine

Ich bin als Mitschreiber aufgeboten bei einer Art Vortrag / Gespräch von Andreas Maier, muss tippen auf einer Schreibmaschine (→ Ivo-Andrić-Museum), fortsetzen etwas, das ich kaum ansatzweise verstehe, von Maier lieblos verkomplizierend erklärt bekommen habe. Weiß ständig irgendwelche Tastenbelegungen nicht. Ein Sinn des Vorgetragenen ergibt sich allenfalls für Momente. Im Publikum sitzt unter anderem S., die sich einigermaßen liiert mit mir fühlt seit einem Kuss. Da ist aber noch mindestens eine Andere. Gefühl: missbraucht und missachtet einem mäßig interessanten Gedankenfortschritt beizuwohnen, dabei ständig bedroht meinerseits als untauglich aufzufliegen (das Unigefühl).

Ewart Reder

Wie ein Film der folgende Traum

Kurz bevor ich in eine WG gezogen wäre

fährt mich eine Lokführerin

irgendwohin andere auch aber

zwischen der und mir funkts so richtig.

Irgendwann fährt sie dann nicht mehr

ich und eine Gruppe anderer

deren Teil ich war oder bin

suchen sich ihren Weg ins Überleben

ein Hotel ist schon voll

morgen hätten sie was und

die Nacht können wir mehr oder weniger

offiziell in einer Art Warteraum verbringen

mit Getränken Beamer und tollen Filmen

wer sagt da nein ehrlich?

Und entweder da passierts

dass die Lokführerin auch überbrücken muss

oder sie bricht aus

oder ich

auf jeden Fall treffen wir uns

unweit ihrer Wohnung wieder

und die ist verrückterweise direkt neben

der WG in die ich fast gezogen wäre

an deren Haus ein total liebes

„WILLKOMMEN“ Schild hängt

das ich abhängen will um Klarheit

zu schaffen und dabei begegne ich

einem total netten Bewohner nach

dem anderen meistens Männer

aber auch eine Frau die es

ohne Weiteres auch hätte werden können

(M.B.?)

die aber mit ganz viel Verständnis

und vielleicht sogar Freude für mich

mitkriegt dass es da anderweitig

gefunkt hat und wie!

Die Lokführerin nimmt mich mit

in ihre Wohnung ist total schmusig lieb

zu mir legt Hand an meine

enorm stramme Latte einfach

weil ich total erschöpft bin und sie

mich nicht unter Druck setzen will.

Irgendwann / irgendwie sitze ich aber

mal mitten in der gemeinsamen Straße

die Lokführerin und ich reden ganz toll

sie versteht 100% von meiner

verschrobenen Art die Dinge zu sehen

und sie oder irgendwer fordert mich auf

das was ich geschrieben habe vorzulesen.

Das lese ich erst in die Richtung WG

da kommt es so mäßig bis gar nicht an

dann lese ich das in Richtung Haus

in dem die Lokführerin wohnt

da ist schon mehr Resonanz aber

wieder ganz hin und weg und dabei ganz

entspannt und natürlich ist die Lokführerin

(irgendwer anders könnte auch noch gelesen

und deutlich mehr Erfolg gehabt haben).

Meine Sachen waren / sind vor allem ehrlich

nicht aufgesetzt nicht angeberisch

riesenhafte Gefühle kommen darin vor

die kindlich aufrichtige Menschen haben

und das scheint hauptsächlich der Lokführerin

sonst aber nicht so vielen zu gefallen

die ihrerseits supernett und begabt sein können

vor allem die WG-Bewohner.

Aber mit der Lokführerin ist es einfach so schön

das findet sie auch und sagt es mir

dass ich überrascht riesig glücklich bin

und das hab ich alles aufgeschrieben

direkt nach dem Aufwachen um halb fünf

noch vor dem Aufs-Klo-Gehen. Immer

das blöde Aufs-Klo-Gehen hab ich

gedacht meinen Stift rausgeholt

meine Kladde und einfach aufgeschrieben.

Ewart Reder

Wien 2024

Jeder Blick trifft mich dort, wo es am meisten schmerzt

Jedes Lächeln ist ein verzerrter Schrei

Jede Handlung ein Schauspiel

Die Worte reißen entzwei oder kommen gar nicht an

Jeder Schritt entfernt

Alles ist nicht genug

Wenn es nicht das Richtige ist

Wir fliegen

Aber ich verrate dir nicht

Dass mein Flug ein Fall ist

Vanessa Verzay

Ein randvoller Eimer voller Erinnerungen

Rollt ins Meer und verliert auf dem Weg seinen Inhalt

Nichts wird aufgehoben, wohl aber vom Wind davongetragen

Die Stille weiß Bescheid, während die Worte nur so tun als ob

Die Wellen kommen und gehen und nehmen mit

Das Wasser verschlingt

Der Sand, er rinnt

Zwischen den Sekunden und Minuten

Vanessa Verzay

Die Ohren hören die Melodie

Das Herz empfängt nicht

Die Augen sehen wohl den Glanz

Die Seele erreicht er nicht

Der Körper nimmt wahr, all die Zartheit

Die Nerven verstecken sich im Steinkleid

Doch sie sind da

Sie ist da

Er ist da

Empfänglich und ergiebig

Trifft nichts auf fruchtbaren Boden

Dem Wachsen entzogen

Das Nähren verboten

Die Wogen

Nicht geglättet

Errettet das Innnere

Es schimmere

Für immer

Im Fluche

Des halben Ganzen

Des nicht ganz so Grünen

Des Lebens im Sterben

Des Todes im Werden

Vanessa Verzay

Was zusammenhält

Was ist Kultur? Die von Herder und Hegel bis Derrida und Eribon oft gestellte, ebenso oft verkomplizierte Frage beantwortet sich einfach: Kultur ist, was Sommerpause macht – minus Politik. Die Wahrheitsdrohne weiß das, ist pünktlich weggeflogen. Was bleibt mir als ihr nachzureisen? Ins 2024 zum dritten Mal in Folge und überhaupt mit Abstand am häufigsten als „lebenswerteste Stadt der Welt“ vom britischen Economist ausgezeichnete Wien geht es. Ich will wissen: Wer oder was macht Wien so lebenswert? Mehr lesen

Ruderboote

Autokorrektur 2021, Nr.20

Da wartet sie vier Wochen auf den Frisörtermin.

Beim Frisör, bittet sie ihn, sich zu beeilen.

Da kann man nur den Kopf – die Frisur - schütteln!

Autokorrektur 2022, Nr.7

ORT

Ja – Ort und.

Dann: da sein.

Sprechen hören.

Sprechpausen

dehnen den Raum -

kaum, aber etwas.

Tutti. Aufgeregtes Sprechen

treibt.

Pausen: geschrumpft.

Molto bene.

Autokorrektur 2023, Nr.28

SECHSMAL

SECHS IST

SECHSUNDDREISSIG

Bin ich immer

noch so fleißig?

Lockt der Tag,

fragt, was ich mag.

Mein Hirn verstopft,

Gefühl verkopft.

Kleines Herz

sucht Scherz und Schmerz.

AUCH DIESMAL

DREHT SICH DIE KATZ

UM IHREN STERZ

Cornelia Kube-Druener

Inner Summer

Der blaue Mond

Eine schwarze Seerose

taucht aus dem Nachtmeer

In der Luft öffnet sich die Blüte

Ein blauer Mond

steigt aus Blättern

lehnt sich an eine Wolkenhand

Schwarze Tropfen gleiten

aus den Fingern

Joachim Durrang

Nachtszenen

Menschen mit schwarzen Steinen auf den Köpfen

laufen durch die Nacht

In einer Schattenecke

krümmt ein Paar

die Beine übereinander

umarmt den fernen

anderen Körper

Im Haus hockt die Katze

beobachtet die Maus

auf dem Bildschirm

Sie singt ein Mäuselied

in das sich der Tanz

eines Tänzers mischt

Joachim Durrang

Liebesdrama

Auf der einen Seite des Meeres

hockt der Prinz

auf der anderen die Bettlerin

Sie können nicht zusammenkommen

Die Bettlerin hat kein Geld

für die Schiffsfahrt

Der Prinz raucht lieber

eine Zigarette

Joachim Durrang

Purple Rubin

Werden diese Zeilen irgendwann

von Zeigefingerspitzen berührt

Während durstige Augen sie sehen

Und ein hungriges Herz sie verspeist

Wird mein Name irgendwann einmal

Einen Buchrücken zieren

Dessen Worte einer Seele

Das gebrochene Rückgrat stärken

Müssen alle starken Geschichten

Durch geschundene Leiber erlebt werden

Müssen alle wahren Worte

Durch zugenähte Münder passieren

Wird jemand jemals von meinem Schmerz profitieren

Profitiere ich letztlich von alldem

Wenn ich mich distanziere

Bleibt dieses Werk für sich bestehen

Wie viele werden es zertrampeln

Für welche Hände ist es Schmierpapier

Wer wird es verschenken ohne Sinn

Bleibt es vielleicht für immer hier?

Einvernehmlich nehmen sie ein,

Einigkeit vergeblich suchend steche ich mir ins Bein

Drei Mal geschrien, viermal den Mund geöffnet, fünfmal überhört

Hat es irgendwen gestört? Vielleicht

Ich entgleite dieser Welt, wie ein Aal aus ihrer Hand, sanft

Falle ich in die Tiefen, erwache in der Nacht schweißgebadet

Ich trauere schon, ihr liebt noch

Ich versuche noch, ES siegt schon

Ich bade in Glitzer, gleite tiefer in die Wärme, aber sie dringt nicht tief genug ein

Vertreibt die Leere nicht, die Kälte nimmt sich allen Raum und die Luft dazwischen

Sie zischen und fischen sich den schlimmsten Fall der Fälle

Im längsten Fall sieht man doch am Ende mehr von allem Hellen

Ich hasse mein Sein

Weil es mir nie reicht

Weil ich mehr sein möchte

Als ich gerade bin

Ich werde nie erfüllen

Was ich von mir erwarte

Und es ermüdet mich

Gegen mich selbst zu kämpfen

Vanessa Verzay

Seeburg Biebrich

Das Nationale

frei nach Rilke

Das Nationale ist nichts

Als des Lachhaften Anfang, bei dem wir gerade noch ernst sind,

Und wir verachten es so, weil es lauthals versagt

Uns zu erheitern.

Ewart Reder

Rotkäppchen und der braune Wolf

Denke ich an die neueren, längst nicht mehr neuen Wahlergebnisse in Europa, packt mich das Grauen. Rechts außen braucht es keine Argumente, kein bürgerliches Mäntelchen und nicht mal den Mindestleumund der Gesetzestreue mehr – die werden immer gewählt. Der Gedanke beschleicht mich, die bürgerliche Mitte könnte schon so schwach sein, dass ich ihr etwas Gutes tun muss. Sie wählen zum Beispiel. Um das noch Schlimmere zu verhindern. Von der Weimarer Republik erzählt man sich, sie sei untergegangen, weil die Mittelparteien nicht mehr gewählt wurden. Daran ist ein Haken, den ich in einer Koproduktion mit den Gebrüdern Grimm zu bezeichnen hoffe. Mehr lesen

Schloss Hoechst

Burg Falkenstein I

Für Rainer Hock

[7. Teil der Prosareihe „Türme“]

Die Kühle des Waldes, in der man sich erhitzt, bergan. Luft wie leichtes Schwitzen um den Hals. Was läßt sich formulieren? (auch: Welche Worte kommen zu Luft und Wind hinzu?)

Ein Preßlufthammer brechte unter die Waldöffnung. Der Burghain ging steil hinein in den blätterüberrundeten Weg. Die Bäume stehen dichter und lassen bald nur noch den Eingang offen, an dem mein Aufstieg begann. Erst allmählich höre ich das Diskrete meiner Schritte wieder, verbunden durch das Knirschen zwischen dem feuchtweichen Laub, das erst nächst dem Boden ein zerfließendes Geräusch machen wird. Was läßt sich formulieren? und was muß, oder soll, formlos bleiben?

Koch ist das Licht grün. (Was sage ich da?) Hinter dem Blattwerk taucht die Pallisade auf; die Sonne verschwindet auf Etappen hinter der Silhouette des Turms und ich erkenne daran den Absatz in seiner Gestalt. (Ich wußte es, von einer Fotografie. Und noch vor seiner Auferstehung steht der Turm nicht mehr einzeln da.) Es wird etwas dunkler; noch immer steil steige ich von unten durch das Torhaus. Der lange Halblichttag, halb Vormittag im Schatten des Burgtors und halb im schattigen Walddach der Nachmittage des Wärters, endet abrupt.

Aus dem Morgenwald herauf trete ich in den Burghof. Von seinem Plateau stürzt der Eingang ab, ihm gegenüber liegen Wälle vor dem Tal und unterstreichen die Aussicht. Nach der Dunkelheit zeigt sie auch hier zuerst einen anderen Turm. Auch er steht mit einer Stufung. Entlang einer Spitze macht das Dach dort den alten Verweis der Türme: Er geht in der Entfernung verloren und mein Blick rutscht ab in ein Castell unter seinem nach. (Links von mir stehen erhöht Bäume und schauen noch weiter herab.)

Erst danach sehe ich den hiesigen Turm. Vom diesigen Licht kaum unterschieden, ganz kanonisch nach links in die Ecke des Hofes gestellt. Kanonisch. Dieser Turm ist kanonisch.

*

Und fast ist es passiert. Längs der beinhohen Mauer, die ich erreiche, herrscht das Plateau. Der Turm also liegt hier in meinem Rücken und ich folge der Ausdehnung der Ebene. Die kleine Inklination, mit der sie meine Bestrebung bezwingt, zeigt mir den nächsten Bergrücken am Rande der Diesigkeit verlaufen. Die gerade Mauer an meinem Schenkel ist ihm gegenüber gezogen, (Oder bezeichnet sie nur eine der vielen Rippenenden, welche diesen Rücken bilden?) über die Brüstung gelehnt siedelt sich von unten schütterer Wald herauf (wie fieberschwaches Rippenfell; seine Farbe deutet auf eine Genesung. Es beansprucht nicht viel; etwas Licht, etwas Luft. Edle Tannen sind einzeln.) auch die Villen sind dünn verteilt, und dazwischen ein unwilliger Strom im Geäder der Landstraßen. Wie die Bäume buschig über die Pallisade ragen, nehmen sie all das nach unten zurück. Überhaupt ist die Ruine in Filterung gelagert. Jeder Zuweg ist in den Wald versteckt und der Blick muß straucheln an den Bäumen. Geräusche unter dem Abhang bleiben liegen wie in einer Bucht, sie Sonne versickert durch den Dunst halb über den Wald. Verdünnung bis in das milchige Licht dieses Morgens.

Und also fragt der Ausblick nach der Sicht anderer Tageszeiten. D.h. nach den Höhen der Sonne. Also zurück: Wie betrifft die wechselnde Höhe den Turm?

Vom Burghof aus ist es einfach: Über dem Platz geht der Turm in seine Höhe, um der Flagge ihre Fahrt darüber hin zu halten. Es ist sehr spannend. So sehr hat die Flagge ihre Richtung (im Mitte1 der Ausweichbewegungen, die sie um die Luftwirbel herum aufhalten), daß sie den Turm fast mitreißt. Er hält seine Fenster dagegen in den Platz; müßte die Panne nicht lavieren, er brauchte noch die Befestigungsmauer, um gegen ihre Geschwindigkeit nicht vom Plan gezogen zu werden. – Und fast wäre es passiert.

Was sollte denn passiert sein? – Ich vermute den Muskel im Nacken, der schmerzt, und will seine Bezeichnung nachschlagen, der meinen Blick richtet bis in den Angriffspunkt der Fahne; ich will ihn in jede Höhe halten, Disziplin, auch wenn meine Beinmuskeln nach den Treppen verlangen (die nichts sehen). Ich gehe ein Stück; bis der Turm im Abstand von der Ostseite einen Ansturm nimmt.

Von der Grasnabe aus, über ihre steinig ansteigende Erhebung, auf den blanken Felsen schießt mein Blick steil am Fundament vor-bei, in die Skischanze der Wand, kommt über ihre grad anstehende Fläche, zur Ummauerung empor, wo er aufgeht und im Rundturm oben landet. – Mein Nacken hält es eine Weile aus. Dann spüre ich, wie die Wand unter meinen Augen aus dem Flackern der Fahne sich sammelt, mein Blick rutscht langsam ab, nach unten, die Fläche ist wieder offen, das Fenster hat keinen Halt, weil die Wand vor mir zum Boden reißt, mit Wucht zum Felsen wird, der auf mich zuläuft, Flecken erhält von Gras, zur Wiese wird, zum Grund, und auf dem Weg vor mir verebbt. – Die Augen bleiben. Kurz. – Wieder wissen sie den Turm, sind bei der Graserhebung, auf dem Felsen, der sich pellt, zum Fels, zum Fundament aus Steinschicht wird, Schichtung, Wandung, Wand, deren Fenster aufhält, ausläuft, endlich festhält – und nach kurzem wieder abfällt. Ein idiotisches Neigen und Nicken. – Ich breche ab.

Vor der Wand des Turmes zeigt mir dieser Vorgang: Er steht nicht gegenüber. Gegenüber ist hier – noch einmal! – die Landschaft; der Ausdruck ihrer Parallelität vor den Wällen: sie liegt. Ich orientiere mich geographisch.

Ich folge den festgetrampelten Wegen zwischen den Halten und Stufen. Von nahe an der Nordbefestigung ist der Turn ein Keil, die versetzten Fenster der zwei Flanken unterscheiden ihn vom Kiel. Selbst in den ohne Wolken stehenden Himmel ist er schnittig. Nach halber Höhe beschleunigt ihn die abgebrochne Mauer aus der Ecke heraus, an ihrem unteren Ende wird er langsam; schließlich steht er, auf von Wiesen überwellten Klippen. – Ich steige selbst.

Die gerundete Treppe aus dem Osten in den Süden des Aufgangs herumkommend, finde ich das bespitzte Törchen geschlossen. Ich schaue nach links in den Gegensöller vor der Pallisade. Aus seiner schweren Rundung hebe ich den Kopf über die Stufen bis zum Eingang, neige ihn weiter an dem Turm entlang zum Fenster, steiler empor, und lege ihn weit zurück.

Der Turm von unten leistet der Fahne keinen Widerstand mehr: Er hat sie verschluckt.

(Unter dem romanisch runden Bogen in der Mauer bleibt nachzutragen, daß die Tür nur angelehnt war. Ich zog sie aus ihrem Rahmen aus dem rötlichen Sandstein, so daß sie nun wieder eisern auf ihren Steinzargen schlägt.) Meine Beine lösen den Kopf-Hebe-Muskel ab, mein Blick ruht.

*

Dieser Turm überlistet. Er ist kein luftiges Schneckengehäuse, keine Spirale ist ihm ein-gezimmert. Der Turm selbst hat etwas freigelassen, das unter meinem Schritt die Stufen ergibt. Der Turm ist massiv. Nichts anderes ist er, als was er von außen scheint: Steinaufftürmung. (Einzig ein wenig fremd an ihr, in seine Aufrichtung hinein, ist ein gewundenes Loch.)

Da meine Gedanken eine Höhlung hervorbringen wollen, muß ich dem Turm nachgehen. Er wurde abgelegt; Schicht um Schicht. Darin je eine Lücke, die sich mit jener zu-setzlich aufgetragenen Brockenlage verschob. Ganz unten auf der Erdschicht war das Aussparung, sie fraß sich zur Mitte der nächsten Lagen.

Die darauf die Anordnung der Steine besorgten, bestimmten den Verlauf des Einschnitts –(zunächst in einen allmählichen Winkel in den Westen herum).

Die von unten die Findlinge anreichten, konnten das dagegen verfolgen, wenn sie in die seitliche Spalte ihrer Erhebung schauten. Darüber hinweg nach oben zu sehen, wurde nun möglich. – Und es passierte etwas Eigenartiges.

Mit der vollständigen Belegung der über Kopf hohen Schicht, die nun also von oben ein Loch ganz umschloß, ging auch vor den Augen der Unteren die Spalte in der Erhöhung nach oben zu. Gleichzeitig entstanden zwei um-mauerte Öffnungen! – Genauer:

Wer bis dahin von unten nach oben gestiegen war, hatte sich für kurz zwischen zwei Wänden bewegt.

Nun verschwand man in einem stehenden Loch; aus einem liegenden tauchte man wieder oben auf. – Warum beide Löcher gemeinsam vollendet sein mußten, gleichzeitig, konnte man erleben: Verschluckt-werden.

Und das Verschwinden konnte nun ruckweise länger gemacht werden. Wer unten in die Mauer trat, kam immer später wieder zum Vorschein: je höher die Schichtung wurde. (Hiermit begannen die beiden Löcher, trotz ihres gemeinsamen Ursprungs, einander zu unterscheiden: Das untere aufrechte blieb fest, wie es fertiggemauert worden war. Oben wanderte das Loch in seinem steinernen Horizont langsam herum.) Weiter: Wer durch es emporlugte, wurde inzwischen von einem anderen Himmel überkommen. Längst ist, wer empor steigt, vom Himmel der Luft getrennt.

Er ist im Stein.

Es mag eine Länge dieses Durch-Stieges geben, nach der sich der oberste Himmel am Erlebnis ImStein klärt. Ihr entspricht eine Höhe der Schichtung. Dieser eine Lage des horizontalen Loches auf der künstlichen Erdverlängerung. (Hat einer seine Wanderung innerhalb dieses Horizontes erfaßt?) Daß dies Loch nun mit weiteren Schichten Stein weiter wandern kann, ist belanglos. Daß es sich nicht wieder öffnen soll, indem es den Rand der Schichten berührt und zur Ausbuchtung weit wird, geht aus seinem Begriff hervor: Loch öffnet sich nur einfach! (Hatte einer bedacht, was passierte, wenn das Loch die Steinkante einige Schichten hoch doch wieder berühren würde?)

Ich schaue durch das hocheckige Fenster. Unten liegt, ein Bassin von hier aus gesehen, der doppelte östliche Verlauf der Ummauerung. (Die Orientierung des Hinausschauens erscheint mir fremd.) Unter dem romanisch runden Fensterbogen der Nordseite kann ich aufrecht stehen. (Ist die Nordfassade von innen Südwand? – Muß ich immer meinen Blickpunkt angeben?) – Das Loch ist hier aufgegangen nach zwei Seiten und trennt in der halben erstiegenen Höhe die Steinschichten in zwei Teile. Zwischen ihnen schaue ich aus, hinunter vor die Wälle. Wer hier in der Öffnung zur Wache stand, hatte zu fürchten: (In den Himmel gab es die wenigste rettende Flucht.) Ich vergesse Charakter und Zeit dieses Turmbaus nicht.

*

Ein Mann verschlösse den Ausgang auf die quadratische Umkröpfung des Turmes. – In einer zweiten Überlistung führte der Turm in einer Wendel über die Fenster hinaus, (dies kann Beton!) um mich nun doch in einem schmalen stehenden Loch an der Seitenwand zu entlassen. Über meinem Kopf erhebt sich ein aufgesetzter Würfel, geschmälert gegenüber dem Quadrat der Turmmauer um den Rundgang der Umzargung, in die ich hinausgetreten bin. Auf dem Würfel, zuoberst, der Zylinder des Rundturms. Er ließe von oben die Würfelecken überstehen; in den vier Seitenmitten steht er selbst über, ein großer Bottich. Die Flagge reicht wieder in den Blick, wenn ich im Westen hinter der Sonne stehe. Unten mischt sich ihr Schatten in die Unruhe der Baumkronen, die den nächsten Rücken des Burghains formen.

Schaue ich hier unter das Überlappen des steinernen Passes und weiter zur Plagge hinauf, gehe ich gerade. Mein Blick haftet an der Mauer. Sie wird erst unsicher, wenn er nach oben geht und die Sonne wieder neben mir ist: eine Ablenkung zur anderen offenen Seite. Sie bekommt Übergewicht; schlimm im Moment, da mich die Kante der Seitenwechsel zur um-laufenden Mauerung stößt. – Ein Fussel meines roten Pullovers fliegt in den Wind. (Senkrecht erkenne ich das gelbe Wärterhäuschen in seinem Dunkel nicht mehr, aufrecht leckt und lappt die Fahne.) Gerne möchte ich mich an etwas halten.

*

Die Flagge ist zurückgekehrt zur Fahne, dreigestreift, und zerfranselt am Ende. Sie opfert sich ihrer Beweglichkeit. Sie überläßt sich dem Sturm, folgt dem Wind, läßt sich bewegen von der dünnsten Luft. Bis in die Bindung von Kette und Schuß gibt sie sich hin, Faden um Faden; bis sie verschossen ist und zerschlissen am Mast kleben wird im Regen.

Die Fahne: Ihre Beweglichkeit opfert sie. – Nicht so der Turm.

(Sein Aufgang in den aufgesetzten Bottich ist verschlossen. Soll ich das Gitter übersteigen auf die hölzern fortgesetzte Stiege zur Verankerung der Fahne? – Eine weitere Umrundung unter ihr vorab:) In der ausgebreitet flachen Sonne lernen meine Augen die Mosaike der Würfelmauer. Und zwei Steinfarben aus ihrem Bestand sondere ich: Türkises Meer-Grün. Und bläulich helles Abendrot-Violett. (Das ist genug.) Fett und sogar ein wenig glänzend eine Schlangenader in einem der größeren Blöcke. Sie macht die langsamste Bewegung: (im Regen, nicht in der Strömung der Luft.) Sie lassen sich, Splitter auf Splitter, gelassen, Korn um Korn, auswaschen, herabtragen im Guß, Kristall nach Kristall, ablagern irgendwo entlang der versickernden Rinnsale, die trocknen über die Mauer herab, und Stäubchen über Stäubchen weht (endlich noch) in der Boe vor der nächsten Gewitterwolke weg. – Die langsame Fahne des Steins.

Was trug der Süden dieser Bewegungsform bei, mit welcher Gefahr vermehrte der Süden ausgerechnet diese Vergänglichkeit, daß dort die obersten Steinplatten der Umfriedung wie Geschütze hinausgerichtet sind? Waagrecht nebeneinander, bilden sie eine Batterie, die sich selbst verschießen will, auf ein Mal und am Stück.

Sonst sind die Platten und Quader nach Vermögen miteinander vermörtelt. Nur zum Feldberg hin (jeder Karte eingezeichnet, jede Wanderung soll Notiz von ihm nehmen) sind sie noch einmal gleichmäßig nach außen geordnet: Wie ruhende Akten, zwischen sandigen Deckeln im Hängeschubfach abgelegt. – Ich finde einen kleinen flachen Stein, leicht nach einer Seite gewellt. (Beschreibe ich ihn, den Moment seiner Formgebung recht? Jemand muß Kaffee über diesen Schnipsel verschüttet haben.) Schiefrig blättert sich seine Schichtung auf: Soll ich ihm die Reise nach unten geben? – Ich gebe sie. Er kommt nicht so weit, trotz Schwung, wie ich aus der Höhe (in die Ferne) dachte. (Um die ersten Häuser hätte ich gefürchtet, oder um ein Autodach.) Dumpf fällt er ins Gras am Felsenfuß des Turmes. Ich entschließe mich also: Noch höher. (Ich gelange aber nicht über die zu hohe Eisenverzahnung des Gitters im Innern.)

Axel Dielmann

Uferböschung

Paragraphenblüte

Die Wahrheitsdrohne überfliegt Deutschland und sendet historische Bilder: blühende Landschaften, soweit das Kameraauge reicht. Osten und Westen bedeckt von sattem Grün. Doch was wächst da, was blüht? Kohl scheint es nicht zu sein. Die Drohne zoomt sich ran und wechselt in den Tiefflug, um Rauchschwaden zu durchdringen, die von Deutschland aufsteigen. Letzter Zweifel verfliegt: Es ist Cannabis. Weiterlesen

Das Leben hat schon angefangen

literaTurm 2024 fragt nach der Schönheit

Frankfurts Literaturbiennale heißt literaTurm, weil Lesungen und Diskussionen in den Topetagen der Bankentürme stattfinden. Fremdheit ist also ein Grundmodus, in dem die Literatur sich da erlebt. Mit dem diesjährigen Motto hatte die gewitzte Kuratorin Sonja Vandenrath der Literatur einen zusätzlichen Schuss Fremdsein ins Badewasser gegeben: „On Beauty“ steht auf den Plakaten, die Frauenbeine beim Baden zeigen. Die davon geweckten Assoziationen dürften weitgehend ohne Literatur auskommen, was die Entfremdung andeutet. Kommt umgekehrt die Literatur heute weitgehend ohne Schönheit aus?

Zur Eröffnung setzte Vandenrath in ihrer Keynote eins drauf, verwies auf die Kosmetik- und Bodycareschlachten in social media und meinte, „dass die Künste sich vor einem entfesselten Schönheitswahn regelrecht retten müssen.“ Die Frage sei, wohin. Auf dem Podium der Eröffnungsveranstaltung führte die Ästhetikprofessorin Juliane Rebentisch aus, wie bereits seit dem 18. Jahrhundert gelte, dass Schönheit nicht nur ihren Gegensatz braucht, das Hässliche, sondern zusätzlich eine un-schöne Ergänzung, um Übermäßiges und damit Ekelerregendes zu vermeiden. Der Dichter Durs Grünbein nannte Schönheit bezogen auf die Gegenwartsliteratur einen „prekären Begriff“, für die meisten Künstler sei das „keine zentrale Kategorie mehr“. Bestätigt wurde er durch die Jüngste der Runde, Dana von Suffrin, die sich zum Thema kaum, ausführlich hingegen zu ihrem neuen Roman Nochmal von vorne äußern wollte. Nur dem Geschick von hr-Moderator Alf Mentzer gelang es, ihr zwei Statements zur Schönheit zu entlocken. Es gebe „schöne Momente“ in dem Roman. Und die Vaterfigur, ein Holocaustüberlebender, sei aufgrund seiner Erlebnisse nicht mehr empfänglich für Schönes. Die lapidare Feststellung wurde nicht diskutiert. Denkt man an Herta Müllers Atemschaukel, könnte man ihrer Verallgemeinerung widersprechen. Das Battisttaschentuch der Großmutter, einziger schöner Gegenstand in Reichweite des Icherzählers, wird da zum Überlebensgrund, zum Freund. „Ich schäme mich nicht, wenn ich sage, das Taschentuch war der einzige Mensch, der sich im Lager um mich kümmerte.“

Diskutiert wurde an dem Abend überhaupt nicht. Trotz unermüdlicher und raffinierter Bemühungen des Moderators, Gesprächsfäden miteinander zu verbinden, zogen die Gäste es vor, ihr jeweils eigenes Garn zu spinnen, zentimeterweise und unzusammenhängend. Der interessanten Schnipsel gab es genug. Grünbein sprach unter anderem vom Hässlich-Bedeutenden im Expressionismus, von der Elegie als dem schönen Betrauern von Verlorenem sowie – mit Bezug auf seinen aktuellen Roman Der Komet – von der Schönheit Dresdens als einer Behauptung, die immer vor der Anschauung, vor der überprüfenden Besichtigung stehe, bei ihm seit seiner Dresdener Kindheit. Rebentisch spitzte zu: „Kunst ist immer da, wo die gerade geltenden Normen von ihr nicht sind.“ Und Suffrin erzählte, wie ihr als studentischer Fremdenführerin durch die Münchener Residenz eine Hauptschulklasse zu allen Objekten nur die immergleiche Frage stellte: „Wie viel kostet das?“ Was ihr damals nicht gelang, scheint sie mittlerweile nicht mehr zu intendieren. Keine Schönheit nirgendwo. So wenig Interesse an ihr, dass kein Gespräch entsteht, was diejenigen Besucherinnen der Veranstaltung, mit denen ich sprach, doch eher unzufrieden hinterließ.

Ganz anders lief die erste Einzelveranstaltung, ein Panel unter der Überschrift „Gegen-Schönheit“. Hier tauschten die Rednerinnen sich lebhaft aus, die Moderatorin (Cécile Schortmann) reüssierte und das Publikum hatte Teil an einem Erkenntnisgewinn. Es ging jetzt explizit um Hässlichkeit“, wie Moshtari Hilal ihr neues Buch genannt hat. Die „Schönheit“, mir der sie sich auseinandersetzt, ist der von Sonja Vandenrath angesprochene Wahn, alle Menschen sollten so aussehen, wie ein kommerziell induziertes Ideal es will. Während Hilal bei der Zwangserfahrung ansetzt, die sie als Pubertierende mit dem Ideal machte, geht ihre Gesprächspartnerin Elisabeth Lechner in ihrem Buch Riot, don’t diet den umgekehrten Weg. Sie beginnt mit der Analyse des Gesellschaftsverhältnisses, auf die Hilals Überlegungen hinauslaufen. Erst während sie ihr Buch schrieb, merkte Lechner, wie stark der Normdruck sie auch persönlich betraf. Dass Frauen ihm besonders ausgesetzt sind, zeigten die Autorinnen scharfsichtig. Diät, Depilation, Kosmetik, Schönheitsoperationen und vieles mehr werden als „Schönheitsarbeit“ (Lechner) verrichtet, die mit gesellschaftlicher Teilhabe entlohnt wird – oft auch nur ein leeres Versprechen. Schönheit so verstanden hat jeden Zauber verloren und das Plädoyer der Autorinnen, dass wir statt uns zu optimieren besser unsere Körper feiern und Vielfalt, nicht Monotonie, genießen sollten, kriegt mich – mit einer Einschränkung (die nicht diskutiert wurde). Dem Vergleich als solchem entkommen wir nicht. Ihn abzuschaffen oder zu unterdrücken macht unehrlich und unlebendig. Herausragende Talente im Sport wie in der Kunst werden bewundert. Sie animieren andere dazu, besser zu werden. Ihnen zu unterliegen ist kein Scheitern, sondern Selbst-Bestimmung mit der Chance sich zu finden. Nimmt man Schönheit vereinfachend für Attraktivität, wird auch sie die Menschen immer unterscheiden – nicht objektiv oder kategorisch, sondern dem Erfolg nach. Wer das diskreditieren oder wegdiskutieren will, endet als der Antiheld Schumacher in Jean Renoirs Die Spielregel: ein Spielverderber, über den die Verlierer herzlicher lachen als die Sieger.

Was Schönheit ist, wer sie definiert und wie ihre Definitionen einander abgelöst haben, darüber diskutierten die Philosophen Omri Boehm und Joseph Vogl. Nicht nur, weil Immanuel Kant kürzlich dreihundert wurde, sondern weil Boehm bekennender Kantianer ist, saß der Königsberger virtuell mit am Tisch. Seine These, dass Schönheit keine Eigenschaft des Objekts sei, sondern ein Ergebnis des Nachdenkens über dasselbe, klingt modern wie auch der Zusatz, das Nachdenken müsse gemeinschaftlich erfolgen. Was schön sei, bestimme zuletzt ein „Gemeinsinn“.

Während Vogl die Bedeutung des Schönheitsbegriffs für Kant relativieren wollte, sah Boehm in ihm die entscheidende Klammer in Kants Denken. Dass die Vernunft Illusionen wie das „Ich“ benötige, um zu funktionieren, sei ein Defekt. Überwunden werde dieser mittels Kritik, nach deren Einsatz die Vernunftschlüsse allgemeine Geltung beanspruchen dürften – Radikaler Universalismus heißt Boehms wichtigstes Buch. Praktisch erreicht werde ein Konsens oder „Gemeinsinn“ jedoch besser dort, wo Menschen sich in Geschmacksfragen freiwillig einigen, sodass Schönheit zum „wichtigen Vehikel der Aufklärung“ werden könne. Vogl dagegen bezweifelte, dass bei zunehmendem Naturwissen die Vernunft und die Schönheit sich halten werden. Natur sei chaotisch und der Mensch als Teil der Natur begehe mit seinem Vernunftbegriff eine Selbsttäuschung. Vogls Schwanengesang als Philosophieprofessor an der Berliner Humboldt-Universität, eine Vorlesung mit dem Titel „Schweben“, hatte untersucht, wie das Denken nach 1800 fasziniert wurde von Phänomenen großer Unbestimmtheit – etwa Magnetismus, Elektrizität oder Wolken – und sich ihnen gegenüber eine methodische Freiheit, ein „Schweben“ verordnete. Darin komme es eben Kants Forderung nach freier Betätigung der „Erkenntniskräfte“ nach, antwortete Boehm. So unbestimmt, so wenig „Objekt“ wie eine Wolke sei im Übrigen auch der Mensch. Über die Brücke zu einer chaotischen und „blinden“ Natur, die es vorurteilsfrei zu betrachten gelte, wollte Boehm trotzdem nicht gehen. Dem stehe die Würde des Menschen entgegen, die aus seiner Freiheit resultiere.

Andere Gedankenbrücken könnte es geben, wie den Ansatz des Meeresbiologen und Philosophen Andreas Weber, der sich auf den Begriff des Lebens konzentriert. In die Sackgasse der Naturzerstörung sei die Wissenschaft geraten, sagt Weber, indem sie die unbelebte Natur zum alleinigen Maßstab gesetzt habe. Auf dem gleichen Weg sei die Schönheit aus dem Blickfeld geraten und verloren gegangen. Unter Berufung auf den materialistischen Zoologen Ernst Haeckel schlägt Weber vor, Schönheit als dasjenige zu definieren, was uns dem Leben näher bringt. „Nur die Erfahrung des Schönen lotet das Volumen möglicher Erfahrungen aus – ohne Worte, aber doch auf eigene Art höchst rational: Die Vernunft des Schönen nämlich entspringt den organischen Gesetzen, denen das menschliche Leben ebenso unterliegt wie das der Tiere und Pflanzen.“ Zur Veranschaulichung zitiert Weber aus einem Brief Lou Andreas-Salomés: „Man kann doch die Blättchen und Blütenköpfchen nicht sehen, ohne zu wissen: Man ist ihnen verwandt. Der Frühling sagt es so laut, dass auch wir Frühlinge sind. Denn dies ist der Grund unseres Entzückens an ihm.“ (Der Spiegel 29/2008) Aber das nur am Rande eines Gesprächs, in dem – nicht zuletzt durch die Moderation Peter Neumanns, Redakteur bei der Zeit – der doppelsinnige Veranstaltungstitel für alle erfahrbar wurde: „Die Schönheit der Vernunft“.

Und die Literatur? Die braucht und gebraucht ihre Schönheit, um zu tun, was sie kann. Ob sie beim Schreiben die Absicht hätten, etwas Schönes zu schaffen, fragt FR-Redakteurin Judith von Sternburg zwei der wichtigsten Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur. „Schönheit“ als Begriff sei ihr nicht klar genug, antwortet Szusza Bánk. Was sie schreibend erzeugen wolle, seien Eleganz, ein Rhythmus, Musikalität. Dass die Sätze Bestand hätten, auch wiedergelesen nach vielen Jahren. Marica Bodrožić stimmt zu und meint, dann sei „auch die so genannte Wirklichkeit da in der Sprache, der Schmerz, die Erhabenheit“. Ihr ist beim Schreiben wichtig, „dass ich etwas betrete, was ich noch nicht kenne“. Erst wenn „die Sicherheit, die Siegesgewissheit“ weg seien, fange sie an zu schreiben. Schwer sei er und scheinbar endlos, der Weg zu Sätzen, die stehenbleiben, da sind beide sich einig. Bánk denkt nach jedem Roman, sie wolle nie wieder einen schreiben. Und macht doch weiter. Das Glück des Vollendens, des Einverstandenseins nach der quälenden Zweifelsarbeit sei einfach zu groß. „Natürlichkeit ist das Schwerste“, sagt Bodrožić, „im Leben wie im Schreiben. Wenn wir uns beobachten bei dem, was wir tun, kommen wir ab von ihr.“ Und auch sie wird weiterschreiben. „Es ist das einzige, was ich kann.“ Auch sie spricht vom „tiefen Glück“ eines Buchs, seinem „Zustandekommen so, wie ich es will“.

Leseproben der Autorinnen führen vor, wie mächtig „Schönes Schreiben“ (der Veranstaltungstitel) sein kann. Bánks Roman Schlafen werden wir später feiert die Freundschaft zweier Frauen. Figuren zu erschaffen sei Schwerarbeit und Genuss zugleich, kommentiert die Autorin, sie sei gewissermaßen auseinander geflossen in die zwei sehr unterschiedlichen Stimmen ihres Briefromans. Bodrožić liest aus ihrem Essay Mystische Fauna, erzählt Begegnungen mit Tieren, das Mitleiden unter der Gewalt, die ihnen angetan wird. Was sie dabei erlebt, „zeigt über den Umweg der Verletzlichkeit eine Schönheit, die im Kontrast steht zu den äußeren Entfremdungen der von Gewalt, vom Kapital, von Ideologien und Kriegen geprägten Welt. Während alle möglichen Kämpfe in der Welt ausgetragen werden, leben die Tiere ihr Leben, die im Menschen sich selbst sehen.“ Grausame Neigungen haben Mensch und Tier, aber die gegenseitige Zuneigung ist frei davon und Botin einer besseren Welt.

Schönheit ist insofern politisch. „Her mit dem schönen Leben!“ skandierten die Wiener Opernballproteste. Marica Bodrožić macht uns darauf aufmerksam, dass dieses Leben schon angefangen hat. Wir sollten es nicht verpassen.

Ewart Reder

Mai

Salomo

Denkmal für deinen Körper

Zugetextet

Meine Frau meint, ich würde sie zutexten. Und nicht nur sie. Auch andere hätten das schon gesagt. „So? Wer denn?“ will ich wissen und zwar zu recht, weil meine Frau sonst Dinge behaupten kann, die mich schlecht aussehen lassen, aber nicht stimmen. Erst will sie keinen nennen, was für mich heißt: Sie weiß keinen, was wiederum bedeutet: Stimmt nicht.

An sich kann es auch nicht stimmen, wie meine Leser:innen bestätigen werden, die sich von mir informiert, angeregt, bereichert, vielleicht auch geistig herausgefordert, konfrontiert, hinterfragt und was weiß ich noch alles fühlen mögen, aber nicht zugetextet. Sonst hätten sie mir das ja geschrieben … Weiterlesen

Buchmessdiener missbraucht!

Die Frau meines Verlegers ist lustig. Verdächtigt mich, ich wolle nur ihren Schnaps, wenn ich mich vor den Verlagsstand in den Gang stelle und Bücher feilbiete: „Pro verkauftes Buch ein Stamperl, aber erst, wenn ich das Geld hab.“ Wer denkt denn an sowas, wenn es um Literatur geht, und noch nicht mal um schlechte?

Und noch nicht mal mein Buch preise ich an, sondern „Smartphone Storys“, die der geschätzte Kollege Gruner herausgegeben hat. Es geht so einfach: „Sie haben doch ein Smartphone“, lautet mein erster Satz … Weiterlesen

Idyll

Aus dem Schornstein

quillt eine Wolke

setzt einen Sonnenhut

aufs Haar

pfeift ein Lied

die Amsel bewegt Beine und Flügel

durch eine Feder streicht

ein Lichtstrahl

Joachim Durrang

Trommel

Kaffee senkt sich in mein Blut

Aus dem Pulsschlag

lausche ich dem Schlag der Trommel

Die Pausen zwischen den Tönen

sind wundersame Momente

da vergeht Zeit

spaziert über die Oberfläche

des Leinentuchs

Joachim Durrang

Die Nachahmung

Erst war der Vogelgesang

da ahmte Adam

Zwitschertöne nach

in die sich Gedanken mischten

zum Tanz von Tönen

entfaltete sich der Sinn

Joachim Durrang

Fingerkuppen

Finger krabbeln über das Leinentuch

Einer erhebt sich

streckt die Fühler aus

wittert Luft

durch die der Atem

einer Zigarette streicht

Fingerkuppen spielen stille Klänge

im Tanz von Tieren

reißen die sprachlosen

Mäuler auf

Joachim Durrang

Endlich in einer Beziehung: Schweden

Heute kreist die Wahrheitsdrohne über Schweden, dem jüngsten NATO-Mitgliedsland. Alles ist anders, zweihundertzehn Jahre Neutralität sind beendet, demnächst vielleicht zweihundertzehn Jahre Frieden.

Auf jeden Fall die Pressefreiheit. Ein neues Gesetz stellt alles unter Strafe, was als Unterstützung des Terrorismus gelten kann. Bei der Definition hilft der neue Partner Türkei … Weiterlesen

Du bist da: Der Stern ist voll

Pleasure’s Greenhouse

Überall Segen

féminisme

Brunnen der Frauen

Im Eck ich steh, ich tu ihm weh – wer bin ich?

Gleich wird es hier so persönlich, dass ich keine Zeugen gebrauchen kann. Ich muss mit dem Gegenstand meiner Auseinandersetzung allein sein, weshalb ich ihn direkt ansprechen werde. Achtung, ich spreche: Wie – frage ich dich – soll es zwischen uns weitergehen? Was für Qualen gedenkst du mir weiter zu bereiten, die ich nicht entweder schon kennen oder aber mit endgültiger Trennung von dir beantworten würde?

Ach guck mal, die Wahrheitsdrohne schwirrt ab. Ernsthafte Beziehungsarbeit ist nicht so ihr Ding, scheints. Weiterlesen

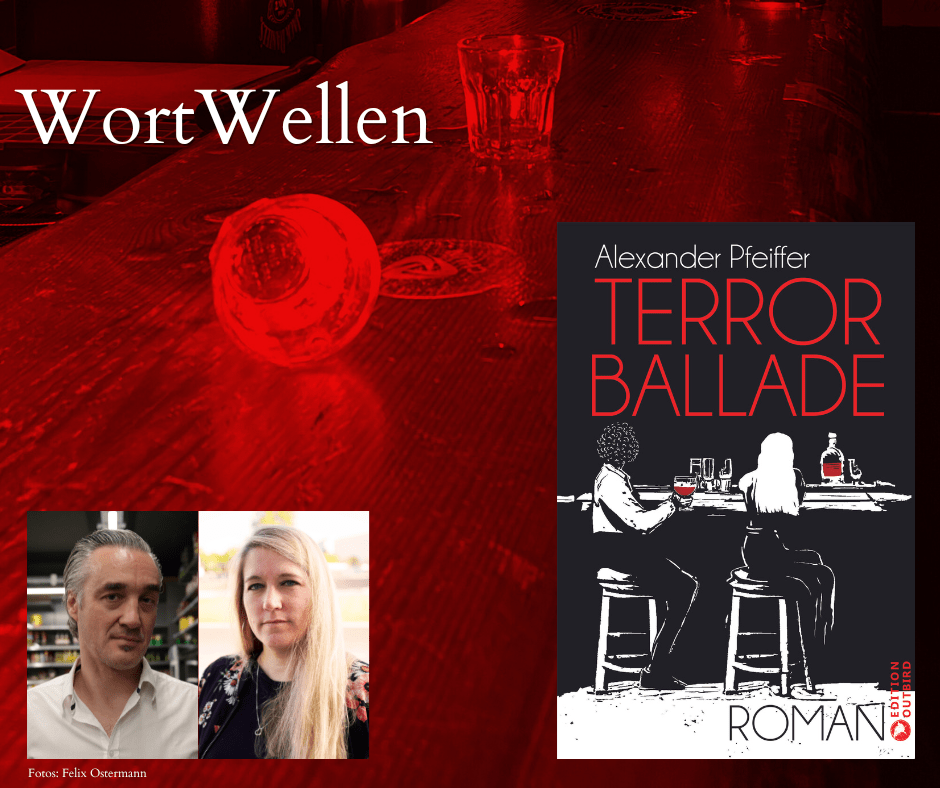

Terrorballade

Mittwoch, 07. Februar 2024, 15 – 16 Uhr

Wortwellen – Radio X Live Stream

Zweimal hat das Wiesbadener Autorenehepaar Mara und Alexander Pfeiffer 2023 durch die WortWellen geführt, nun kehren die beiden mit seinem neuen Krimi „Terrorballade“ an die Mikrofone zurück. Im Roman soll Hauptfigur Sänger, Film-Nerd und Privatdetektiv wider Willen, einer alten Bekannten helfen und ihre einstige Liebe Robert Zimmermann finden. Was das mit der letzten RAF-Generation, Dashiell Hammett, Bob Dylan oder Filmen wie „Soul Kitchen“ und „The Big Lebowski“ zu tun hat, erörtern die Pfeiffers ebenso wie die Frage, wie Leben und Schreiben ineinandergreifen oder ob sich beides überhaupt trennen lässt. Den passenden Soundtrack zur Sendung hat Alexander Pfeiffer ausgesucht.

schön dich zu sehn

Stimmleere

Der leere Koffer am Boden

hält sein Maul

Über die Bettdecke

ist ein schweigendes Lächeln gezeichnet

Am Fenster nickt

der stille Vogel

am Himmel rollt

die sprachleere Wolke

die Finger ihres Schattens

streichen über das Dach

des Nachbarhauses

Joachim Durrang

Wünsche

Ist der Himmel grau

will ich ihn rot

Rollt eine Murmel über den Boden

erwarte ich einen Würfel

Joachim Durrang

Das Zerschreddern

In die Schreddermaschine sacken Briefe

häckseln zerstückelte Sätze

zersplittern fallende Grüße

und Beschreibungen

kurzer Augenblicke

in denen ich den Kopf an die Wand lehnte

Über meinen Blick glitten

Rhythmen und klirrende

Momente einer durchs Zimmer

schweifenden Musik

Joachim Durrang

Verlaufende Farben

Bilder meiner Pupillen

tropfen aufs Blatt Papier

laufen ineinander

Farben verschweben auf dem Zettel

aus einer wässrigen Lösung

malt sich ein Konsonant

sinkt ins Innere eines Vokals

Joachim Durrang

Amoris laetitia

Schuster, bleib bei unseren Flügeln

Es begab sich aber zur Weihnachtszeit, dass ich gen Frankfurt-Sachsenhausen radelte, um ein Geschenk zu kaufen. Kein Weihnachtsgeschenk, sondern ein Bild für eine der vielen Wände der Wohnung, die sich ein Freund gerade gekauft hat. Auf der Fechenheimer Fahrradbrücke erreichte mich der Anruf einer jungen Autorenkollegin, die ich in Sachsenhausen treffen wollte. Sie sei gerade in Fechenheim. Also verabredeten wir uns in einer kleinen Cafè-Galerie dortselbst.

Die Inhaberin hatte mich vor vielen Jahren zu einer Lesung eingeladen, seitdem nicht mehr gesehen. Nun wollte sie wissen, wie es mir in der Zwischenzeit ergangen sei. Weiterlesen